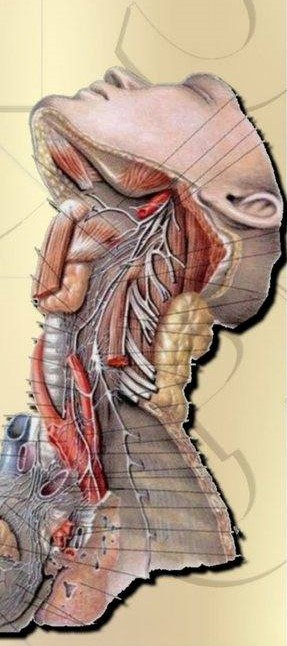

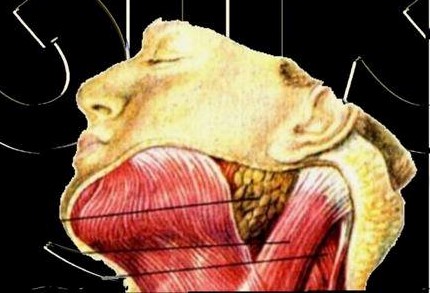

或對受害者進行無尊嚴的內臟切除

𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐢𝐠𝐧𝐢𝐭𝐲𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐆𝐮𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦𝐬

𝐁𝐫𝐢𝐠𝐢𝐭𝐭 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫, 𝟏𝟓.𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟐

𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞: 𝐅𝐈𝐆𝐔 𝐙𝐞𝐢𝐭𝐳𝐞𝐢𝐜𝐡𝐞𝐧 𝐍𝐨. 𝟏𝟖𝟐, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟑, 𝟐𝟎𝟐𝟐

**Pictures Special Thanks “Val Reis” friend from FIGU

以下是對事實和作者自己的想法的簡要彙編,因為這個極具爆炸性的話題已經在我腦海中縈繞了很多年。 充其量,非常不完整的片段可能會鼓勵其他人進行自己的研究並進行自我教育; 畢竟,我們都可能在某個時候受到影響。

𝟐𝟎𝟐𝟐 年 𝟓 月 𝟏𝟓 日,民眾將對該提案進行投票。聯邦委員會和議會希望引入器官捐贈的選擇退出解決方案。 死後不想捐獻器官的人,應該重新記錄一下。

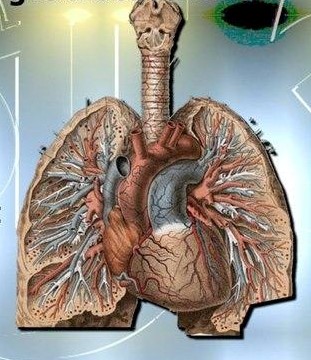

當確定腦死亡時,即認為一個人已經死亡,即當大腦不能再接管呼吸和心血管系統等重要功能的調節而必須人工維持這些功能時。 這必須由兩名醫生獨立確定。

活體捐贈 𝐋𝐞𝐛𝐞𝐧𝐝𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞:

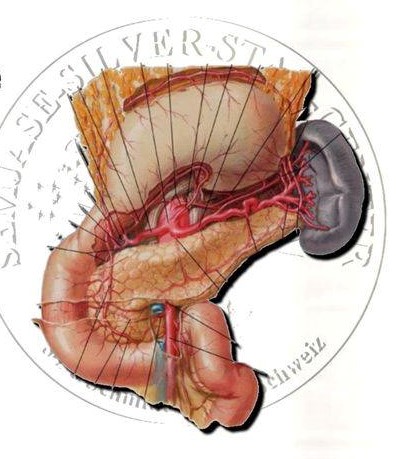

在一個人的一生中,器官可以從一個活體轉移到另一個活體。 例如,可以捐獻腎臟或部分肝臟或胰腺。

在我看來,在家庭圈子內或非常親密的朋友之間進行活體捐贈是有道理的,也是可以理解的。

有些國家,包括鄰國,已經適用了選擇退出規則,即任何沒有明確表示反對的人都可以成為器官捐獻者; 否則,瑞士至今實施的同意規定適用。 這意味著,如果您想成為器官捐獻者,您必須通過器官捐獻者卡給出明確的意向聲明,或者親屬同意摘取器官。

你無法決定誰獲得器官,這就是歐洲移植基金會成立的原因。 在這裡匯集了所有等待移植的患者的數據,以及來自比利時、德國、克羅地亞、盧森堡、荷蘭、奧地利、斯洛文尼亞和匈牙利的捐贈器官的數據。

在瑞士有 𝐒𝐰𝐢𝐬𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭 基金會。 這不僅在全國聯網,而且與國外的各種移植組織密切合作。 當在瑞士找不到合適的器官接受者時,外國組織就會發揮作用。 相反,𝐒𝐰𝐢𝐬𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭 也收到國外合作中心的報價。

來自成員國的捐獻器官的合適接受者是在這些中心的計算機控制下根據醫學標準確定的。 此外,還有《移植法》和《組織法》,它們構成了器官和組織捐贈的“法律框架”。 例如,在德國,與其他國家相比,捐贈意願相對較低,尤其是因為操縱醜聞已為人所知。 據了解,這些只是個別案例,並非普遍現象。

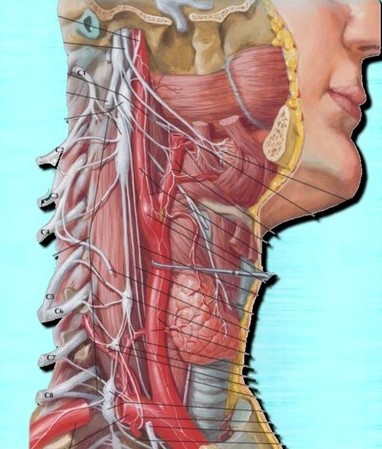

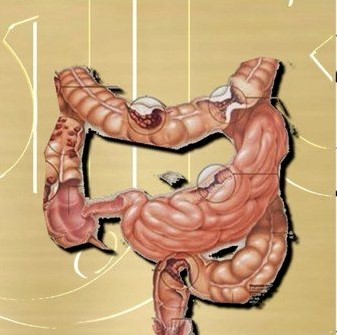

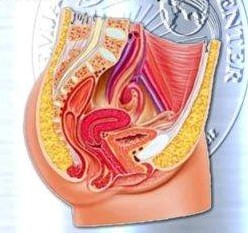

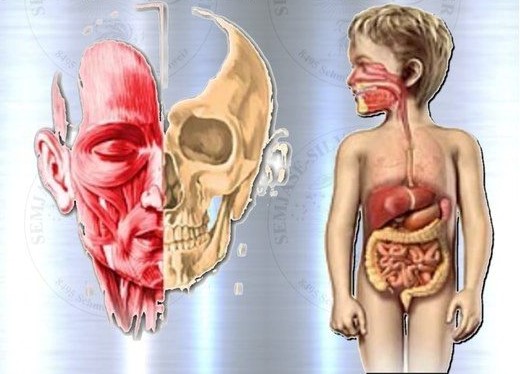

有一件事你必須事先清楚:死者不能捐獻器官。 人死了,器官就沒用了。 這意味著在整個器官摘除或移植過程中,屍體必須靠機器維持生命。 過去,當你的心臟停止跳動、呼吸停止時,你就被認為已經死了。 腦死亡是𝟏𝟗𝟖𝟔年發明的。 確定一個人何時腦死亡的標准在不同國家的規定不一致。 在器官摘除過程中,倖存者既沒有被麻醉,也沒有服用止痛藥。 他只服用了足夠的肌肉鬆弛劑,以便他在緊急情況下無法行動並且無法再移動。 如果一個人在死亡的過程中被剖開開膛破肚,我們怎麼知道他是否不再痛苦? 我們不知道。

我們是否想對近親這樣做,知道他們在生命的最後幾個小時在架子上? 我們自己想要那個嗎? 您可以確定沒有移植外科醫生擁有器官捐獻者卡。

所有的器官捐獻卡都提到死後器官摘取,不幸的是,這是一個很少有人想到的錯誤。 摘除器官的先決條件是根據為此目的而發明的腦死亡的 “法律和法律” 的結構,其座右銘是:“必要時死,盡可能活著”(𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐑𝐞𝐬𝐭 教授)。

關於腦死亡、心源性死亡、臨床死亡等,荷蘭心髒病專家和科學家皮姆·範·洛梅爾 (𝐏𝐢𝐦 𝐯𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐦𝐦𝐞𝐥) 寫了一本激動人心的書:<無盡的意識>,關於瀕死體驗的新醫學事實:«心臟靜止不動,呼吸已經停止。 診斷是:臨床死亡。在這種狀態下你還能感知任何東西嗎? 是的——心髒病專家 𝐏𝐢𝐦 𝐯𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐦𝐦𝐞𝐥 說。 因為在這樣一個階段倖存下來的數百萬人報告了瀕死體驗。 𝐕𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐦𝐦𝐞𝐥 用許多實地報告說明了他的調查。 他的發現令人矚目,並對迄今為止一直使用的解釋模型提出了質疑:因為即使大腦已被證明不再起作用,人們仍可以體驗到清晰的意識——一種迫使我們重新思考生與死的認識。

在關於這個主題的演講中,蘇黎世大學神學倫理學教授邁克爾庫爾斯提到了許多反駁腦死亡定義的研究,因為即使在大腦死亡後,整個生物體仍然作為一個整體繼續運作。 然而,這在醫學上仍然存在爭議。 鑑於此,庫爾斯傾向於將腦死亡視為生與死之間的灰色地帶:“一個人何時認為自己已經死亡,是一個高度個人化的決定。”

根據 𝐀𝐑𝐃 紀錄片,𝟑𝟎% 的人被錯誤診斷為腦死亡。

𝟐𝟎𝟐𝟐年𝟑月𝟗日,𝐊𝐭𝐢𝐩𝐩雜誌刊登了一篇文章,主題是:‹四分之一的器官捐獻者仍有生命跡象›

𝐋𝐚𝐮𝐭 𝐞𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐀𝐑𝐃-𝐃𝐨𝐤𝐮 𝐰𝐞𝐫𝐝𝐞𝐧 𝟑𝟎% 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐇𝐢𝐫𝐧𝐭𝐨𝐝-𝐃𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐭.

𝐀𝐦 𝟗. 𝐌𝐚̈𝐫𝐳 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐞𝐫𝐬𝐜𝐡𝐢𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐫 𝐙𝐞𝐢𝐭𝐬𝐜𝐡𝐫𝐢𝐟𝐭 𝐊𝐭𝐢𝐩𝐩 𝐞𝐢𝐧 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐤𝐞𝐥 𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐦 𝐓𝐡𝐞𝐦𝐚: ‹𝐄𝐢𝐧 𝐕𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐫 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐳𝐞𝐢𝐠𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐜𝐡 𝐋𝐞𝐛𝐞𝐧𝐬𝐳𝐞𝐢𝐜𝐡𝐞𝐧›

其中,杜塞爾多夫大學醫院的德國麻醉師 𝐃𝐫. 馬丁·斯坦克 (𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐡𝐧𝐤𝐞) 講述了他在摘除器官過程中令人毛骨悚然的經歷,他參加了他的職業生涯。 “大約四分之一的器官捐獻者仍有生命跡象。” 起初他並沒有把這些生命跡象當回事。 他假設腦死亡已經得到證實,捐獻者不再有任何感覺。 然而,醫生一次又一次地體會到,腦死亡的供體並不是簡單地躺在手術台上一動不動。 他們表現出反應 – 特別是對打開身體以移除一個或多個器官的切口。 那一刻,所謂的死者的脈搏和血壓迅速升高。 宣布死亡的器官捐獻者釋放出高劑量的壓力荷爾蒙。 𝐒𝐭𝐚𝐡𝐧𝐤𝐞 很快就明白了:器官捐獻者註意到了一些事情。 𝟏𝟗𝟗𝟕 年,麻醉師停了下來。 今天,他是興趣小組 ‹𝐂𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐬.› 的副主席。

加上錯誤就更棘手了:據德國《𝐀̈𝐫𝐳𝐭𝐞𝐳𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠》報導,對𝟐𝟎𝟎𝟏年至𝟐𝟎𝟎𝟓年𝟓𝟖份腦死亡報告的評估顯示,有𝟏𝟔名被宣布腦死亡的捐獻者無法確認腦死亡診斷。 其中 𝟓 人仍檢測到自主呼吸或大腦活動。 德國器官捐贈基金會的一項研究發現了類似的錯誤率:研究人員將 𝟐𝟐𝟒 個腦死亡方案中的 𝟕𝟎 個評為不正確。 有簡單的日期錯誤,但也有嚴重的錯誤。 在某些情況下,即使器官捐獻者服用了安眠藥,也會進行腦死亡診斷。 這樣的代理可以模擬腦死亡。 一位來自德國的護士在本文中也有發言權。 她還體驗過在器官摘除過程中皮膚被割開時,未受傷的身體是多麼溫暖和開始出汗。 對於護士來說,這些都是“噩夢般的經歷”。 她出於道德原因辭去了工作。 對於女性來說,官方醫學的腦死亡概念值得商榷。 𝐒𝐭𝐚𝐡𝐧𝐤𝐞 給器官捐獻者服用止痛藥。 他想確保他們在摘除器官時不會感到疼痛,因為他不認為嚴重腦損傷的人所謂的‘腦死亡’已經死亡,或者他們表現出反應。”

從許多有關該主題的報告和書籍中,以下書籍也非常深入和具有啟發性:

𝐕𝐨𝐧 𝐯𝐢𝐞𝐥𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐝 𝐁𝐮̈𝐜𝐡𝐞𝐫𝐧 𝐳𝐮𝐦 𝐓𝐡𝐞𝐦𝐚 𝐢𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐥𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐮𝐜𝐡 𝐚𝐮𝐜𝐡 𝐬𝐞𝐡𝐫 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐞 𝐓𝐢𝐞𝐟𝐞 𝐠𝐞𝐡𝐞𝐧𝐝 𝐮𝐧𝐝 𝐚𝐮𝐟𝐬𝐜𝐡𝐥𝐮𝐬𝐬𝐫𝐞𝐢𝐜𝐡:

器官移植時代精神的開拓還是錯誤的道路?

𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐙𝐮𝐤𝐮𝐧𝐟𝐭𝐬𝐰𝐞𝐢𝐬𝐞𝐧𝐝 𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐈𝐫𝐫𝐰𝐞𝐠 𝐝𝐞𝐬 𝐙𝐞𝐢𝐭𝐠𝐞𝐢𝐬𝐭𝐞𝐬?

腦死亡的概念經過歷史和科學-現象學的檢驗:它是矛盾的和站不住腳的。 腦衰竭的人都是病重的活人。 器官摘除是為了他人的利益而殺死一個垂死的人。 審查了這種怪物的道德維度。 器官捐獻的方式有哪些? 你用什麼論據來為〈腦死亡〉辯護? “器官捐贈”是什麼意思,捐贈者可以期待什麼,接受者可以期待什麼? 有大量的廣告,而不是合法合規的教育! 親戚能指望什麼? 活體捐獻就這麼無害嗎? 商業器官獲取與犯罪器官獲取之間有什麼聯繫? 動物器官可以解決嗎? 必須如何從根本上改變結構才能再次建立信任? 在填寫〈器官捐贈卡〉之前,必須如何對每個潛在捐贈者進行藝術教育? 器官移植是前瞻性的還是只是時代精神的錯誤轉向? 將討論這些和許多其他未在公開討論中提及的主題。 這是一本關於時事問題的批判性書籍:它分析了在任何正確啟蒙中必須討論的方面。

博士 醫療的 保羅·巴瓦斯特羅 (𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐁𝐚𝐯𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨) 是內科和心髒病學專家,直到 𝟐𝟎𝟎𝟑 年一直擔任內科主任醫師。 𝟑𝟎 年來,他一直從事倫理學研究,包括生前遺囑和移植醫學。 定期講課活動。 大約 𝟐𝟎𝟎 種出版物、書籍和書籍貢獻。 自 𝟐𝟎𝟎𝟐 年以來,獲得了絲帶十字勳章。

腦死亡判定 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐬 𝐇𝐢𝐫𝐧𝐭𝐨𝐝𝐞𝐬

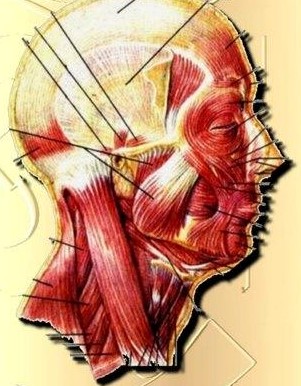

腦死亡的發明或構造應該消除一個悖論。 這是因為一方面不能從活人身上摘取器官,但是死人的器官毫無價值。 這就是腦死亡的發明方式,據說人們受到不可逆轉的損傷但仍然活著。 腦死亡是通過腦死亡診斷來確定的,這是一個極其野蠻的過程。 最重要的先決條件是兩次臨床檢查,必須至少間隔十二小時。 其中包括可以殺死患者的測試。 “我的兒子接受了 𝟑 次臨床腦死亡診斷,”𝐑𝐞𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐅𝐨𝐜𝐤𝐞 說,她的兒子在 𝟏𝟗𝟗𝟕 年發生了嚴重的交通事故。 “臨床檢查包括用儀器刺激,檢查者用針刺鼻中隔施加疼痛刺激,並用四度冷水沖洗耳朵。” 很明顯,這樣的“刺激”對重症監護病人來說幾乎沒有好處,而且會進一步破壞他的穩定性,特別是如果該程序進行了兩到三次。

除了穿鼻中隔的煎熬,還有往耳道裡灌四度冷水的煎熬。 這與任何“刺激”無關。 對於大腦來說,這是一個人掉進冰冷水中的信號——否則耳道就不會填滿。 由於這通常伴隨著失去平衡和方向,因此對大腦造成衝擊。 因此,耳道中的冰冷水也與人們掉入冰冷水中時所經歷的衝擊有關。 急診醫生曼弗雷德·布洛布納 (𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝 𝐁𝐥𝐨𝐛𝐧𝐞𝐫) 教授在談及冰事故的危險時表示,患有既往疾病的人可能會患上“惡性心律失常”。 受傷的人是已經受傷的人。 通過刺激副交感神經系統,也可以使呼吸停止,使血液循環和心臟活動也進入休克狀態。

現在是最有趣的測試,即 “呼吸暫停測試”,它與 “水刑” 相結合,使溺水體驗變得完美——可以說,對重傷者進行 “水刑”。 在這裡,您可以 ‹𝐭𝐞𝐬𝐭› 患者是否可以在沒有人工呼吸的情況下繼續呼吸。 “在這種情況下,腦損傷患者的人工呼吸將停止長達 𝟏𝟎 分鐘,以便能夠確定他是否開始自主呼吸,”母親 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐅𝐨𝐜𝐤𝐞 在一篇關於 “秘密的一面”的文章中寫道。 ”的器官捐獻。 “醫生說,這項測試顯然會影響腦損傷患者的潛在康復,甚至可能導致患者死亡。” 根據這些 “調查” 的執行和配置方式,我們正在非常接近謀殺。 眾所周知,大腦在缺氧幾分鐘後就會遭受無法彌補的損害。 如果您在停止人工呼吸後最多等待 𝟏𝟎 分鐘,看看是否開始自主呼吸,這意味著您正在讓大腦死亡。 一個連續三次被剝奪空氣長達十分鐘的病人,當然很容易被診斷為 “腦死亡”。 腦死亡可能“由治療錯誤引起”,甚至可能在 “閾值患者” 中 “故意導致”,博士警告說。 來自德國醫學論壇的 𝐀𝐜𝐡𝐢𝐦 𝐉𝐚𝐞𝐜𝐤𝐞𝐥。

如果大腦沒有因此受損(例如,因為呼吸在正確的時間開始),另一個重要的殺人許可證可能會丟失,即腦電圖 (𝐄𝐄𝐆) 上的 “零線”——即 “證明” 大腦不再工作。 除了上述檢查外,腦電圖——腦電波的記錄——是官方允許利用的。 例如,如果所描述的臨床測試間隔少於 𝟏𝟐 小時,則需要 𝐄𝐄𝐆。 但當然腦電圖也可以單獨用於證明腦死亡。 如果醫生可以在上述(或之後)描述的酷刑中製作出零線腦電圖,他們就會亮起綠燈,基本上只需要說服親屬同意摘除器官,只要這仍然是必要的,並且如果他不及時撤銷,並不是每個人本身都成為器官捐獻者。 大多數時候,很容易使用道德論據對震驚的 “尚未” 失去親人的人施加道德壓力。 人類還沒有死。他們只有在器官被移除時才會被殺死:“作為循環系統生理鹽水沖洗的一部分,生物體在手術(移植)過程中死亡,”腦部研究員教授說。 來自波恩的 𝐃𝐞𝐭𝐥𝐞𝐟 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞。 “有哲學家稱這是謀殺。” 不僅僅是哲學家。 英國心髒病專家、講師𝐃𝐫. 大衛·埃文斯毫不含糊地說:“摘取器官就是謀殺。” 這是因為據說腦死亡的人中有 𝟔𝟎% 可以恢復意識。

令人興奮的是腦電圖不斷消失。 “在某個時候,我們被送出了房間,他們想要獲得腦電圖,”受影響的母親 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐫𝐞𝐢𝐧𝐞𝐫𝐭 回憶道(順便說一句,她寫了一本關於器官捐贈和她兒子死亡的令人震驚的書)。 “我們也在等待一組神經外科醫生。 𝟐𝟎 分鐘的腦電波測量花了一個半小時»。 問題是為什麼親屬必須離開房間才能進行腦電圖檢查。 你瞧:“這個腦電圖已經不存在了,但在克里斯蒂安的檔案中有一個快速記錄的心電圖。”

不幸的是,這不是一個孤立的案例。 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐅𝐨𝐜𝐤𝐞 經歷過類似的事情。 正如我所說,她的兒子阿恩德在 𝟏𝟗𝟗𝟕 年秋天發生了嚴重事故,不得不在事故現場接受通風。 據稱,在診所裡,她被診斷出患有“嚴重的顱腦外傷”。 在器官摘除和數百次噩夢之後的幾年後,福克夫人才有力氣從診所索取文件並研究它們:“在許多夢中,我都經歷過他沒有被妥善埋葬的事實,他的屍體漂浮在水族館裡,或者他的屍體從墳墓裡消失了。” 當她翻閱檔案時,發現所說的兩次臨床檢查並不是間隔十二小時,而是相隔將近三個小時。 由於等待時間太短,現在應該是“設備檢查”(通常是腦電圖)。 福克說,診所的一份報告還提到“據稱對我兒子進行的零線腦電圖檢查”。 “然而,關鍵文件,即腦死亡協議,並沒有列出零線腦電圖。 文件中也沒有腦電圖記錄。” 根據腦死亡協議,器官摘除“根本不應該進行!”

這意味著,然而,如果沒有“腦死亡”的適當證據,一個人並沒有死,即使根據有爭議的“腦死亡”定義也是如此。然而,從活人身上摘取器官只能說是謀殺。

但 𝐅𝐨𝐜𝐤𝐞 發現了其他違規行為。 根據一份報告,她兒子在第一次(治愈性)手術後血液中仍然含有過多的麻醉劑。 由於麻醉劑會改變大腦功能,因此尚無法對腦死亡進行評估。 然而,器官摘除是在沒有進一步評估的情況下進行的。 震驚的母親終於能夠從所謂的“麻醉協議”中了解到,她的兒子被給予了治療 “肌肉麻痺” 的藥物,但沒有麻醉或止痛藥——儘管“腦死亡”顯然沒有得到充分的記錄曾是。 即便如此,也沒有人知道大腦是否還感受不到最劇烈的疼痛。 “當器官被移除時,反復觀察到皮膚變紅、出汗、血壓升高和身體切口期間的防禦運動,”𝐅𝐨𝐜𝐤𝐞 女士報告說。 “這些是其他手術中的疼痛跡象,只有在 ‘腦死亡’ 器官捐獻者中,它們才被認為是無意義的反應。 我的兒子在沒有全身麻醉的情況下活著移植,沒有考慮可能的疼痛感,這種想法令人難以忍受。” 肌肉鬆弛劑只會使患者在疼痛時無法移動。

結論 Conclusion

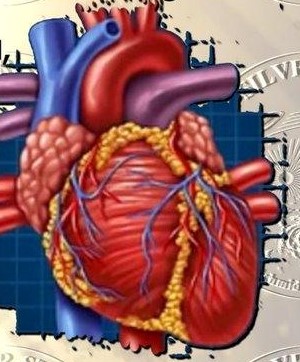

但是為了拯救另一個病人而讓病人死去或不阻止死亡有什麼意義呢? 當然,在醫學上,根本沒有。 唯一的區別是金錢:用於移植的巨額資金:“移植和製藥行業的市場價值數十億歐元,”非小說類作家理查德·福克斯寫道。 僅抑制異物排斥的所謂“免疫抑製劑”的市場每年就達 𝟏𝟔 億歐元。 𝟐𝟎𝟏𝟏 年,移植的個案固定費率在 𝟏𝟖,𝟎𝟎𝟎 到 𝟐𝟏𝟓,𝟎𝟎𝟎 歐元之間,具體取決於器官和所涉及的努力。 “由於排斥而發生進一步移植的情況並不少見。”

據說器官交易是世界上最大的黑市。 他帶來的不僅僅是婦女、兒童和毒品交易。

簡而言之:最近越來越多的瑞士人和其他國家的公民被要求捐獻器官,這對捐獻者和他們的家人來說簡直就是一場噩夢。 在移植醫學的擺佈下,他們基本上毫無防備。 每個供體都是潛在的屠宰牛。 (此解釋有幾段是根據𝐆𝐞𝐫𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐖𝐢𝐬𝐧𝐞𝐰𝐬𝐤𝐢的相關報導,雖然據說他對其他話題有陰謀論,但他的研究大部分是基於事實的。)

同樣不可低估的是移植後可能發生的性格變化。 人是一個複雜的免疫整體,而不是可互換部分的集合。 在您的餘生中擁有另一個人的器官,即以前與之一起生活、感受和受苦的死者的一部分,可能會產生深遠的影響。 書籍和互聯網上有很多這方面的報導。

根據博士 醫療的 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐖𝐢𝐞𝐜𝐡𝐞𝐥 (𝐅𝐌𝐇),主任醫師和全科醫學專家 (𝐃𝐄) 和生物醫學專家,今天 𝟔𝟎% 的醫生不想再報告他們有一個將成為移植供體的患者。 為此,德國所有的大型診所都有專人負責移植(其他對移植感興趣的國家可能也差不多)。 從他報告說這裡有器官的意義上說,他得到了每位移植患者 𝟕𝟎𝟎𝟎 歐元的補貼。 «我們今天知道,死亡對每個人來說都是一個美麗、重要和正常的過程。 被專家小組宣布腦死亡的人還沒有死去。 也就是說,我們記錄出汗,我們記錄對器官被摘取的身體的感知。 這不僅僅是關於一個器官,從統計學上講,它還涉及更多器官。”

另一個非常糟糕和黑暗的篇章是國際器官貿易。 它被分配到跨國有組織犯罪(𝐓𝐎𝐊)領域。 我不想深入探討,因為它會牽扯太多。 我只想指出,只要在這裡“合法”移植器官,這種交易就會繼續暢通無阻,因為如果禁止器官移植,造成巨大痛苦的可怕器官交易將不再有前途. 另見:𝐌𝐞𝐧𝐬𝐜𝐡𝐞𝐧𝐡𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐡𝐞𝐮𝐭𝐞.𝐧𝐞𝐭

誠然,有些人從移植手術中獲益良多,即使他們一生中每天都必須服用大量藥物,但他們在未來許多年的生活質量都會很高。 但是,我可以從我自己的經驗中證實這一點,非常非常多的移植接受者在接受一次甚至多次移植後的生活是一場漫長的磨難。

任何認為器官移植是人道行為的人都應該思考其背後的真正原因。

最後,𝐏𝐥𝐞𝐣𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 的 𝐁𝐞𝐫𝐦𝐮𝐧𝐝𝐚 與

𝐁𝐄𝐀𝐌 的“𝐁𝐢𝐥𝐥𝐲”𝐄𝐝𝐮𝐚𝐫𝐝 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐌𝐞𝐢𝐞𝐫 之間的對

話摘錄; 𝟕𝟗𝟏.聯繫方式,𝟐𝟎𝟐𝟐 年 𝟏 月 𝟐𝟑 日星期

日 𝟐𝟏:𝟓𝟔 之間的對話摘錄; 𝟕𝟗𝟏.接觸方式,𝟐𝟎𝟐𝟐

年 𝟏 月 𝟐𝟑 日星期日 𝟐𝟏:𝟓𝟔 因為我真的不知道。

在 𝐄𝐫𝐫𝐚 或其他地方,您是否將器官從一個人移植

到另一個人或從死者移植到活人身上?因為我真的

不知道。 在 𝐄𝐫𝐫𝐚 或其他地方,您是否將器官從

一個人移植到另一個人或從死者移植到活人身上?

𝐁𝐞𝐫𝐦𝐮𝐧𝐝𝐚 但是不,這對我們來說是不可能的,因為所有人類尊嚴都反對這樣的事情,因為人類尊嚴對我們來說是不可侵犯的。 它以各種方式受到尊重、保護和保存。 這記錄在我們的指令中,並強制執行所有指令命令。 我們所有的人民都致力於此,因此他們永遠不會違反這一指令,並將尊重它作為一項人權,作為所有人類尊嚴的基礎。 這也包括與人自身及其生命相關的和平與正義,由此保障人作為獨立存在者的基本權利,絕不能侵犯。 這項基本權利與這樣一個事實相關,即作為一項直接適用的權利,侵犯行政權永遠不會被用來對付生命和肢體,因此不能對付器官,這意味著它因此反對摘除器官,無論它是否仍然存在包含生命與否。 人和他的身體以及他的器官的基本價值觀總結為以下價值觀,因為我可以在設備上閱讀相應的指令並為您翻譯:

𝐁𝐞𝐫𝐦𝐮𝐧𝐝𝐚

1、指導價值:每個人的身體和生命都受到充分的保護和不可侵犯,因此他的人格尊嚴也受到保護,這也包括他的身體、他的內臟器官和他的外臟器官的尊嚴。

2. 身體及其所有器官與生命本身一樣寶貴,無論身體還活著還是被生者遺棄,都應受到保護並有尊嚴地保持不受侵犯。

3. 他生病時也有尊嚴,即使他不能工作,因為他是有價值的,永遠有價值,因為他是人。

4. 人的尊嚴在身體和生命中的一切事物中都是不可侵犯的,在任何情況下都不能侵犯尊嚴,因為在生與死的狀態下,它與身體和生命本身一樣寶貴。

所以這意味著,如果我可以更詳細地解釋整個事情,如果不是保持人體完好無損的問題,人體絕不能受到傷害,因此在這種情況下,每一個手術必要的預防措施都可以保持整個身體身體健康,五臟六腑都有保障。

𝐁𝐢𝐥𝐥𝐲 所以關於你的指示,如果我對整個事情的理解是正確的,意思是在任何情況下都不應將外來器官移植到體內。

𝐁𝐞𝐫𝐦𝐮𝐧𝐝𝐚 這是正確的。 但是——如果我可以用一種簡單的方式解釋這一點——移植的可能性是這樣的,即從身體自身的物質中長出一個相應的必要器 官,如果我可以這樣說是為了理解的話,然後就可以移植了。 我們的指令明確禁止將外來器官移植到自己的身體中,包括血液和其他液體,地球上的醫學在很大程度上仍然不知道如何將這些器官移植到活體中。

𝐁𝐢𝐥𝐥𝐲

𝐀𝐡𝐚,之前已經提到過,但我不記得是在什麼情況下。 無論如何,也有人談論地磁場,它不是恆定的並且會遊蕩,結果會出現各種現象,例如羅盤發瘋 – 例如百慕大三角或日本魔鬼海等. 還記得當時有說要先培養相應的器官,以備不時之需,視情況而定。

𝐁𝐞𝐫𝐦𝐮𝐧𝐝𝐚沒錯,這符合我們的方法和做法。 然而,我們的指令禁止從死者身上摘取任何器官,因為這不僅是野蠻和不美觀的,因此在各個方面都是不能容忍的,而且從純粹人類的角度來看,這無異於褻瀆死者,你所謂的褻瀆地球上的屍體。 這種行為會引起一種感知和心理感覺,這是一種邪惡的醜陋形式,不配做人。 只有因為醜陋本身就野蠻而對醜陋顯得冷漠(美麗)的人才能在褻瀆死者時看到一些有價值的東西,無論他們是褻瀆行為的肇事者還是受益者或 從屍體上摘下的器官的接受者。

𝐁𝐢𝐥𝐥𝐲 還有——嗯,你 𝐏𝐥𝐞𝐣𝐚𝐫𝐞𝐧 是怎麼開始培養和移植人體器官的?

𝐁𝐞𝐫𝐦𝐮𝐧𝐝𝐚 據我所知,我們在這方面的發展歷史,我們的道路導致 – 以簡單的方式解釋 – 通過早期識別用於從乾細胞培養複雜器官模型的人工方法的特性。

𝐁𝐢𝐥𝐥𝐲 告訴了我很多,同時又什麼也沒有,因為我只了解 𝐁𝐚𝐡𝐧𝐡𝐨𝐟,因為我既不是醫學研究人員,也不了解有關器官模型或乾細胞等的任何其他信息。 仔細想想,我才知道你或你的祖先並沒有侵犯屍體,而是直接用乾細胞創造了器官……

𝐁𝐞𝐫𝐦𝐮𝐧𝐝𝐚 ……那其實是我們的發展道路。 他從不談論褻瀆死者,即不談論從死者身上摘取和移植器官。 這確實是一種野蠻和有效的褻瀆行為。

𝐁𝐞𝐫𝐦𝐮𝐧𝐝𝐚 我能理解,如果我從你的角度看待一切。 但我們生活在地球上,那裡的情況看起來有點不同,因為沒有一顆子彈可以讓這個世界上的人們變得更好,也可以擺脫對親愛的上帝的錯誤和混亂的信仰,變得更加聰明和獨立。 以這樣的方式,地球人可能已經達到了這一點,恰恰與乾細胞器官模型有關,以避免屍體被褻瀆,如果他們能想出從幹細胞。

~~完~~